Au musée du Luxembourg jusqu'au 17/01/21

Devant moi la photo de Kiki de Montparnasse les yeux fermés, noire et blanche, aussi magnétique que les yeux ouverts de Jeanne Moreau filmée par Tony Richardson dans Mademoiselle (1966), d’une candeur laiteuse dont ressort par contraste d’une part le masque africain certes, mais d’autre part, ses lèvres élégamment dessinées qui ne peuvent que rappeler celles qui seront peintes en rouge quelques années plus tard flottant dans le ciel. Un rouge aussi rouge que le titre de l’exposition sur les affiches où est écrit en gros, plus gros que le reste, le nom dont l’artiste s’est doté lui-même : « MAN RAY », suivi en plus petit, comme de fines et délicates ouïes, le thème de son répertoire qu’il s’agira d’exposer : « et la mode ».

MAN RAY & la Mode

• Des lettres à l’encre rouge

Le rouge c’est également le ruban magnifique, le fil chronologique qui nous guide de l’arrivée de Man Ray dans l’univers de la mode, début des années 20, au moment où il décide de s’en détacher au cours des années 30. En effet, âgé de 31 ans, l’artiste étasunien vient à peine de traverser l’Atlantique dans un nuage de poussière afin de rejoindre son ami Marcel Duchamp et de découvrir l’univers dadaïste parisien, mouvement dont découlera bientôt le Surréalisme et qui résonnera en Man Ray.

Il se fait tout de suite adopter par cette communauté, composée d’André Breton, Paul Eluard, Philipe Soupault, Tristan Tzara, et Kiki de Montparnasse entre autres, dont il commence à faire des portraits photographiques. En traversant l’océan, il troque presque totalement la peinture pour la lumière.

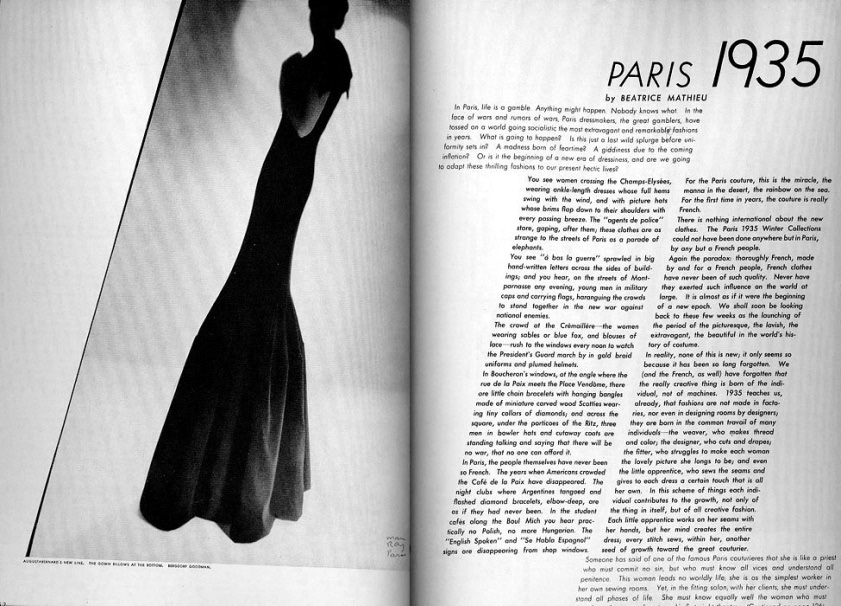

Il finit vite par être demandé et glisse peu à peu des photos mondaines aux photos de mode. Mais les photos de mode n’en sont qu’à leurs prémisses. Si le début du XXe Siècle a conduit à ce qu’elles supplantent les illustrations jusqu’alors toutes puissantes dans le domaine, elles ne sont que documentaires, qu’un moyen de montrer le plus fidèlement possible le produit. Man Ray par son travail va donner ses lettres de noblesse à la photographie de mode parisienne en travaillant pour les plus grands couturiers : Coco Chanel, Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, etc. et en étant publié dans les plus grands magazines de mode : Vogue, Vanity Fair, mais surtout Harper’s Bazzar. En témoigne la grande diversité des magazines de l’époque ouverts derrière les vitrines comme une rangée de clous venant égratigner nos rétines.

• Un univers en noir et blanc

Man Ray voit dans l’opposition entre le noir et le blanc quelque chose de tout simplement magnifique. Une observation qu’il a faite après avoir passé des heures et des heures à faire voyager ses yeux et ses mains sur les échiquiers. Un jeu qui le passionne, en atteste la présence des damiers sur nombreuses de ses photographies ainsi que les innombrables échiquiers de sa propre facture.

C’est dans cet univers en noir et blanc que l’artiste s’est empressé de se rendre, main dans la main, avec ses clients. Car bien que ces derniers aient des demandes et des contraintes, Man Ray se permet de prendre des libertés avec elles. Il les fait à son image.

Son univers est un univers de contrastes. Il joue avec la composition du cadre, avec le contraste entre le visage et les mains (cf. la photo d’introduction, Noire et Blanche, prise en 1926), avec les couleurs sombres et claires des vêtements. Il met ces derniers en valeur en les rendant plus doux, plus amples, parfois en soulignant les plis. À la manière d’une robe blanche qui semble être un croisement entre une fine toge, un linceul et un drapé si léger qu’il dessine pourtant la silhouette de la modèle, tout en mouvement, en volupté et pourtant délicate.

Il joue avec les ombres et les silhouettes. Dès l’introduction de la visite, sont recensées et expliquées plusieurs techniques. Peut être citée notamment la technique de la solarisation que Man Ray découvre via Lee Miller lorsqu’elle est son assistante. C’est une technique qui revient à exposer durant un temps plus ou moins bref le négatif ou le tirage, ce qui a pour conséquence de rendre les zones sombres claires et vice versa. En somme, elle accentue les contours qui paraissent dessinés et intensifie les blancs. Généralement plus contrastée et contourée, la photo gagne en onirisme.

Par la façon dont il illumine les étoffes, Man Ray transforme la manière de les comprendre, comme la forme fantomatique d’une robe noire paraissant s’envoler avec sa propriétaire, comme la texture d’une robe qui donne au corps de la modèle une seconde peau. Le musée permet d’en prendre conscience en exposant côte à côte les robes de l’époque et les résultats photographiques.

On découvre que par son travail expérimental, Man Ray a doté à chaque matière sa propre lumière, sa propre ombre et par conséquent sa propre forme. Man Ray est sculpteur de lumière. Autrement dit, il a su faire rimer les formes entre elles, pour aller au-delà de l’objet photographié. L’objet n’est plus la robe, n’est plus le vêtement, il n’est plus non plus la femme en soi, mais une attitude, une énergie, une idée de la beauté.

• Pas de catégorie pour les œuvres d’un artiste en gros caractère

Si le musée laisse supposer par son titre que l’on traverse l’univers en noir et blanc de Man Ray dans le cadre de ses créations liées à la Mode, on comprend au fur et à mesure de la visite pourquoi le « et la mode » du titre est écrit de manière plus fine, plus petite. On comprend que ce ruban rouge ne commence finalement pas aux premières photos de mode de Man Ray et ne s’arrête pas à la fin des années 30 lorsqu’il les arrête. Après ce voyage, on ouvre les yeux sur une vérité ; celle qu’il n’y a pas de scission entre Man Ray peintre, Man Ray photographe de portrait, photographe avant-gardiste, photographe de mode, ou encore Man Ray cinéaste, car tous ne font qu’un. En étant l’un, il n’a jamais cessé d’être les autres.

La main du peintre guide celle du photographe. Si bien entendu, le peintre réduit au minimum la symbolique du corps humain et que le photographe le propulse en avant, en le magnifiant, le caressant, le léchant, Man Ray essaie toujours de ne pas montrer un simple objet, mais de montrer une idée. Et lorsqu’il le peut, il va encore au-delà et nous montre un rêve. Au-delà de sculpter la lumière, il sculpte ses rêves, il sculpte son imaginaire.

• Autour de l’exposition

L’exposition ayant lieu jusqu’au 17 janvier 2021 et le confinement étant pour l’instant censé durer jusqu’au 1er décembre minimum (www.gouvernement.fr), voici deux ou trois événements auxquels vous pourrez participer si cette date de fin de confinement reste la même.

• Conférence : Man Ray et le cinéma (jeudi 10 déc. 18h30)

Cette conférence aura lieu au cinéma Les 3 Luxembourg (67, rue Monsieur le Prince, Paris 6e ), avec Carole Aurouet, maitresse de conférences HDR à l’Université Gustave Eiffel.

Des années 1920 – 1940, Man Ray entretient un lien dense avec le cinéma comme en témoignent certains extraits présentés dans l’exposition. L’artiste réalise quatre films, filme régulièrement son quotidien, collabore et apparaît et même parfois dans les films de ses amis surréalistes. Cette conférence se propose d’éclairer cette relation méconnue.

• Ateliers : Visite-Atelier enfants « Photographe ou mannequin ? »

À partir de 6 ans, durée 2h - les dimanches 27 déc. et 3 Janv. à 14h15

Et pourquoi pas les deux ? Après une visite qui éclaire les choix techniques et artistiques de Man Ray pour mettre en valeur le vêtement, les enfants se glissent tour à tour dans la peau du photographe et du mannequin. Ils dessinent ensuite un décor d’inspiration surréaliste autour de leur photographie.